美國東部時間4月23日早上9點,哈佛中國教育論壇2016年會在哈佛大學教育學院舉行。本次年會以"二十一世紀,中國教育何去何從"為主題,從公民教育、農村教育、音畫教育、中國教育體制改革、教育科技、教育創(chuàng)新六個不同的角度對中國教育進行探討。以下為鋼琴家,美國MIT腦神經(jīng)認知科學研究所研究員龔琛晨在論壇上的發(fā)言整理:

我今天要講的是音樂與腦。以前我們常說用心彈琴,現(xiàn)在流行說用腦彈琴,因為心只是我們的感知,腦才是控制一切。

音樂與腦確實是有關系的,你們在跟我互動的時候,其實是大腦在跟我互動。而且我們經(jīng)常根據(jù)“這個人腦子怎么樣”來評價一個人是否聰明,所有的一切都告訴我們,腦很重要。

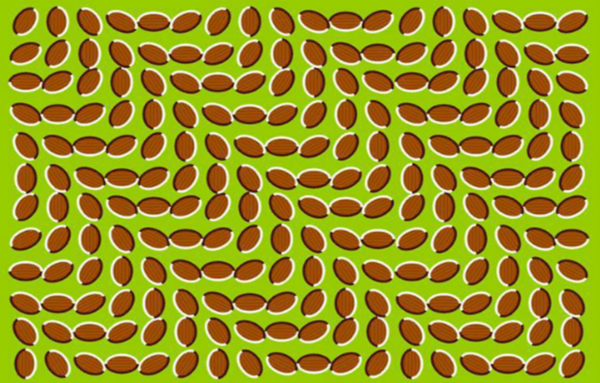

很多人看過這個畫,這張圖是靜止的,但我們的視覺,將信息一點點灌輸給大腦,導致我們“認為”這張圖在動。

作為教育者,我們知道大腦的關鍵性,知道他在什么時候做什么事兒,我們應該做什么呢?實際上,我們應該要做的是一個搭建的工作,即學習并熟練,但并不完全等于支持。比如數(shù)學,計算能力等于你數(shù)學能力嗎?不完全。演奏能力等不等于音樂能力?不完全。用數(shù)學思維去解決問題,才是更高級的數(shù)學能力。會用十指彈琴,但是很多音都不對,并不代表我們有音樂能力。

現(xiàn)在所有人都是在技巧練琴,我們通俗一點,就是我們的肌腱練習,所以它的過程跟打字差不多,就是熟練,不代表你就有音樂能力。這種學習方式最可怕的地方在于,他錯過了最好的語言發(fā)展時期,導致很多學生雖然也很喜歡音樂,可是就是好像齒輪不通的感覺,效果很低。

音樂是一種藝術化的語言,它們的語言是非常相近的,音樂在許多地方與腦是很一致的,年齡是關鍵,方法是關鍵。很多人都發(fā)現(xiàn)9歲以后,在建立音樂的認知是幾乎沒有可能,這和學習母語和第二語言是類似的,母語是主動的,外語是被動的,母語有環(huán)境,外語是沒有環(huán)境培訓,母語一旦學會是終身的,外語學習的方式是記憶的,是一種智慧型的。所以說,音樂應該也有一種母語音樂。