長輩對孩子進行藝術教育,本來是讓他們的人生有更多不一樣的色彩。但在今天,卻走上了一條成為變相的應試籌碼的路,變成了另外一種應試。

英國伯明翰音樂學院鋼琴教師、鋼琴家肖荻在中國講學幾個月之后,專門寫了一篇文章,題目叫中國要警惕鋼琴大躍進。

文章說,中國千萬琴童學琴,已經成了全球關注的現象。當西方的孩子們在無憂無慮地玩耍時,中國的孩子在鋼琴前埋頭苦練;當國外的孩子們夢想著成為足球明星,政壇名人,法律高手時,中國的孩子在憧憬著鮮花和掌聲簇擁的舞臺生涯。

他認為,鋼琴競技圈的形成,和單一的價值取向不無聯(lián)系。肖荻呼吁,請各位不要在逐夢路上迷失;請家長們在完成硬指標的同時別忘了關注孩子們內心的幸福含量。

一言激起千層浪。對于鋼琴大躍進,不少人出言否認。但在我看來,中國的鋼琴大躍進確實存在,而且不止停留在鋼琴這一個項目上。在提倡素質教育,強調多方面發(fā)展的今天,多少藝術特長都走進了大躍進的怪圈。

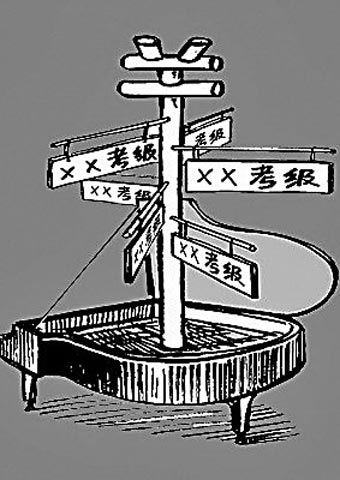

今天,城市里凡有條件的孩子幾個不學鋼琴?國內媒體網絡鋪天蓋地宣傳學鋼琴能如何開發(fā)孩子智力,如何提高個人情操;家長望子成龍,但苦于自己不懂音樂,只能用一些硬指標來衡量。例如考過了幾級,比賽拿了什么獎,一天練了多少小時等等;一些學校,甚至通過藝術特長作為錄取學生的標準之一……太多這樣的標準,讓藝術與最初的目標背道而馳。

藝術講求特質和差異。技術條件這么發(fā)達,電腦就能彈出任意一首曲調,但是鋼琴依舊存在,演奏家依舊有極高的藝術價值的原因就在于電腦里面沒有理解,更沒有熱情和溫暖。我們的孩子們,為了過級,為了體現自己極高的技能,變成了流水線上的機器人。手指彈得飛快,考試的曲子倒背如流,別的曲目沒怎么接觸,彈出來的樂曲全是一個味道。很多中國學琴的孩子甚至可以成為最努力的學藝者,但是培養(yǎng)出來有造詣的藝術家卻越來越少。

今天,我們有多少架鋼琴寄托的是對名利的追求?這不僅不能培養(yǎng)情操,還很有可能對孩子的價值觀產生不利影響。一切的努力的前提都是功利性的,大家都在更快更高更強的吶喊聲中前行,對生活里的美和趣味視而不見,不僅不可能享受真正的藝術,反而會埋下功利的種子。

藝術是好的。長輩對孩子進行藝術教育,本來是讓他們的人生有更多不一樣的色彩。但在今天,卻走上了一條謀取變相的應試籌碼的路,變成了另外一種應試。那么,如何走出這種大躍進的怪圈?我認為,藝術是一種情感上的喜好,而不應該是媒體和家長口口相傳的勵志故事,不去神化藝術對人生的作用,同時改變單一的功利價值取向。此外,還應通過師資培訓,提供機會讓教師們回爐學習,鼓勵實踐和藝術普及活動。我們鼓勵藝術推廣,但不是人人都要成為專業(yè)的音樂鑒賞者,能夠成為一種生活的樂趣何嘗不好呢?整個社會都應鼓勵家長多去關注孩子自身的興趣和想法,別讓大人的意志遮擋了孩子好奇的眼光,別讓掌聲迷失了孩子的夢想。

藝術,不是速成的事,而是一輩子的愛、興趣和追求。當孩子有自主選擇權力的時候再去選擇未來的道路。在這之前,引導但不強制,推廣但不神化,希望我們的鋼琴大躍進,甚至藝術大躍進能更快回歸到藝術的本身。